“惟愁錯寫弄獐書”:錯字和誤書

“惟愁錯寫弄獐書”

這是蘇軾祝賀朋友生兒子的詩,卻用了一個寫錯字的典故,在祝賀別人的同時還調侃了一下自己。生兒子古代有個典雅的說法,叫作“弄璋”,出自《詩經·小雅·斯干》:“乃生男子,載寢之床,載衣之裳,載弄之璋”,但唐代的宰相李林甫卻在祝賀親戚的信中錯寫成了“弄獐”,從此這位口蜜腹劍的奸相又多了一項剌謬之處:不學無術。

其實中國的文字因字形構造問題,極易寫錯認錯,《抱樸子·遐覽》里就說“書三寫,魚成魯,虛成虎”。但偏偏中國又極重視文字的準確性,認為這直接關系到一個人的修養與文化。和李林甫同時的蕭炅,也曾因誤認《曲禮》中的“伏臘”為“伏獵”,甚至遭到言官的彈劾,質疑他作為官員的能力。“錯字問題”可說中國人較為重視的問題之一了。

傳統上對認錯或寫錯字的嘲笑,尤以塾師為甚,所謂“白字先生”是也。最有名的便是一位宋代的村塾先生,因為曹聚仁先生在《中國思想史隨筆》中的“推介”而名揚天下。他把《論語》中“郁郁乎文哉”幾個字,讀成了“都都平丈我”,教給學生。所以當時的詩人曹元寵就有詩嘲戲云:“此老方捫虱,眾雛爭赴火,想當訓誨間,都都平丈我。”“白字先生”時常出現在一些筆記、故事中,大概是由于傳統中國的教育以“經史子集”一類的文史知識為主,人才的選拔——科舉考試也多以考較文字功夫為衡量標準。沒有考中科舉的人,往往又以在三家村中進行啟蒙教育為業謀生。作為人才選拔的淘汰者,他們的文字功夫當然是不過關的,“村學陋儒”成為“認錯字”故事的主角也理所應當。

而隨著西方的科學技術、政治經濟一類的學科進入中國,使得我們知道了除了文字功夫外,知識還有更為廣闊的含義和范圍,教書先生所教的學科門類也擴展了很多。但文字問題竟還占據著重要的地位,讀錯字的教育者,依然會被嘲笑為“白字先生”。曾見過這樣一個故事:

宣統時,蘇州創辦法政學校,以期造就專門人才,所延教員,泰半雄辨高談,睥睨一切。教員某善認別字,講義亦多誤解。某日登講席,誤言孔子為魯同冠,而同時某商校教員,則讀顓臾爲顓叟,一時傳爲笑談。或贈以聯云:“孔子為同冠,可憐法政學堂,偏要講二千年前故事;季氏伐顓叟,此等商科教習,還不如三家村里先生。(《清稗類鈔·譏諷類》)

照理商科學校的教員,自應以經濟學的水準為其教學水準的評判,但卻因錯認祖宗典籍中的“魯司寇”為“魯同冠”,“顓臾”為“顓叟”而遭到譏諷,被一棍子打死地認為他們“雄辨高談”而沒有實際的學問,“還不如三家村里先生”。可見文字的準確性,即“錯字問題”,早已成為了中國知識人共同的文化基因了。

村塾先生而外,官員也常會成為“錯字故事”的主人公,尤其是被大眾認為行事乖謬的“奸臣”,往往會用“錯字問題”來反映他的見識淺陋。前述李林甫的故事就是一個例子。另一個典型的例子就是阻撓維新變法的晚清重臣剛毅。李伯元《南亭筆記》卷二云:

剛毅讀書不多,大庭廣座之中多說訛字,如稱虞舜為舜王,讀皋陶之陶作如字,瘐死為瘦死,聊生為耶生之類,不一而足。都中某太史編成七律以嘲之云:“帝降為王虞舜驚,皋陶掩耳怕聞名。薦賢曾舉黃天霸,遠佞思除翁叔平。一字誰能爭瘦死,萬民可惜不耶生。功名鼎盛黃巾起,師弟師兄保大清。”

這首嘲戲詩的最后兩句是指剛毅所倚重來抵抗外國侵略者的義和團,而“遠佞思除翁叔平”自然指他對翁同龢的排擠,所謂“黃天霸”則與他另一件佚事有關,劉體智《異辭錄》卷三載:

一日,剛毅薦龍殿揚之材勇,上問如何,對曰:“若昔之黃天霸。”上知其未學,滿人本不以文重,弗之責也。既退,榮相哂曰:“公以龍殿揚喻黃天霸,公得毋以施世綸自命乎?世綸在當日,誠為喧赫,而今日伶人演劇,則以下等戲角充數。”相與一笑而罷。

他曾舉薦龍殿揚之勇猛,居然將其比之為戲文里子虛烏有的人物黃天霸,這些都表現了剛毅談吐之俗劣。不過筆者總覺錯認“瘐死”“聊生”為“瘦死”“耶生”一事有些杜撰的成分:一來剛毅雖是以優待滿人特有的翻譯科生員入仕,但也要經過一番考試,似不致如此荒唐。二來此二字對仗過于工整,太像是來自詩人想象后的踵事增華。但明眼人應該都清楚,不論是對剛毅“瘦死耶生”的嘲戲,還是對李林甫的“弄獐之誤”的揭露,所針對的都不止是他們文字功夫不佳而已。

“茶壺脫底”

更尷尬的一種認錯字的方式是不懂裝懂,以不誤為誤或不知何處為誤,導致舊誤不除,新誤反生。金根車是秦漢時期天子法駕的一種,這在《漢官儀》、《后漢書·輿服志》都有記載。到了唐代,則知之者少。宣宗時的韓昶看見史傳中的“金根車”,就不知何物,竟認為皆是“金銀車”的筆誤,統統改掉。事情傳揚出去,甚至影響到了他升職。而他是大學者韓愈的長子,所以《劉賓客嘉話錄》評價他“名父之子,雖教有義方,而性頗暗劣”,更是為自己家族蒙了羞。韓昶曾做過集賢校理,他的子嗣也皆有功名,宋代王應麟的《困學紀聞》說他“雖有金根車之譏,而昶子綰、袞皆擢第,袞為狀元,君子之澤遠矣”,其實可算不負門楣的。但錯改“金根車”的“罪名”恐怕再也洗脫不掉了。誤改一字,竟有如此大的影響。古人說“讀天下書未遍,不可妄下雌黃”(這句話本身是告誡人們勘書改字要謹慎,雌黃是書寫時改字用的工具),實在是很有道理。

清代王汝玉《梵麓山房筆記》卷二中又記載過這么一件事:

友人述數年前有士人會試,文中用“佛時仔肩”之“佛時”二字,及《系辭》“貞觀”字,其房考不知,誤批“佛書及漢時年號不應入文”,而黜之者。場后士人領落卷閱之,因作一聯以獻云:“佛時作西土真言,宣圣搖頭彌勒笑;貞觀為東京年號,唐皇失色漢廷驚。”

清代的經義八股文,內容以緊貼四書五經為上,出現佛書或漢唐以下的文字自然不佳,所以這位考官才會批“佛書及漢時年號不應入文”。但“佛時仔肩”是《詩經·周頌》里的話,在佛教未傳入中國前,已有“佛”這個字形的字。一般認為此處即通“弼”,輔佐的意思,與佛教無涉,但這位考官竟將《詩經》里的“佛”字誤認作佛教的佛;《周易·系辭》里有“天地之道,貞觀者也”這樣的話,但他竟又只記得歷史上有皇帝年號是貞觀,還記錯了時代:將唐代的年號誤記為漢代。一般的讀書人《詩經》和《周易》還是讀過的,漢唐年號自然也滾瓜爛熟。所以這位考官的“無端糾錯”,全是“以不誤為誤”,導致的只能是顯示他自己的荒疏之甚而已。

《清稗類鈔·譏諷類》又記了這樣一個故事:

某校理化教習上課堂,發明茶壺之作用,以粉筆繪茶壺于黑板,旁注茶壺二字,乃誤書壺爲壼。學生某起言曰:“先生誤矣!壺字多一畫。”教習囁嚅曰:“筆誤,筆誤。”隨將壺字末一畫用粉刷拭之,成一(見下圖)字。合堂哄然,曰:“茶壺脫底,茶壺脫底。”

先生壼、壺不分,學生提醒后仍不知錯在何處,但又不好意思再問,只得硬著頭皮亂改,竟致誤上加誤,字不成字了。“茶壺脫底”,先生的文化水平,從此也交了底。此則雖為笑話,但也足為文字工作者或教育工作者之戒了。

“先生恐是看了麻沙本也”

認錯、寫錯字還都只是一時一地的尷尬,錯處一旦印成書,其傳播的影響又要大很多,所以我們對“誤書”的容忍又會更小一些。雖然北齊的邢子才曾勸人不要校書,認為“誤書思之,亦是一適”,但傳統上仍認為書就是要校對精良,盡量沒有誤字。碰上誤字較多的書,多少心里都要犯些嘀咕。比如南宋出現建陽書坊刻的“麻沙本”,《清波雜志》稱為“若麻沙本之差舛,誤后學多矣”,《老學庵筆記》則記載了一則有名的笑話:考官出題“乾為金,坤亦為金”,后來發現是書寫錯了,應該是“乾為金,坤為釜”,時人嘲之為“先生恐是看了麻沙本也”。麻沙本“劣本”的惡名,算是板上釘釘了。其實就今天來看,麻沙本自然也有好的版本,更為不少典籍的流傳做出了很大貢獻。但因當時部分的校對不精,形成了反向的“品牌效應”,也很難洗脫“劣本”的固有印象了,誤書之事,可不慎歟?

書中有些錯誤的出現,則在刻印之人不理解書意的誤刻,《日知錄》里就曾記錄山東人刻《金石錄》,因不理解后序中“紹興二年玄黓歲壯月朔”之“壯月”為八月之意,竟誤刻為“牡丹”,變成“紹興二年玄黓歲牡丹朔”這樣不可理解的話。這種誤改,雖則荒唐,但卻并非個別事件。

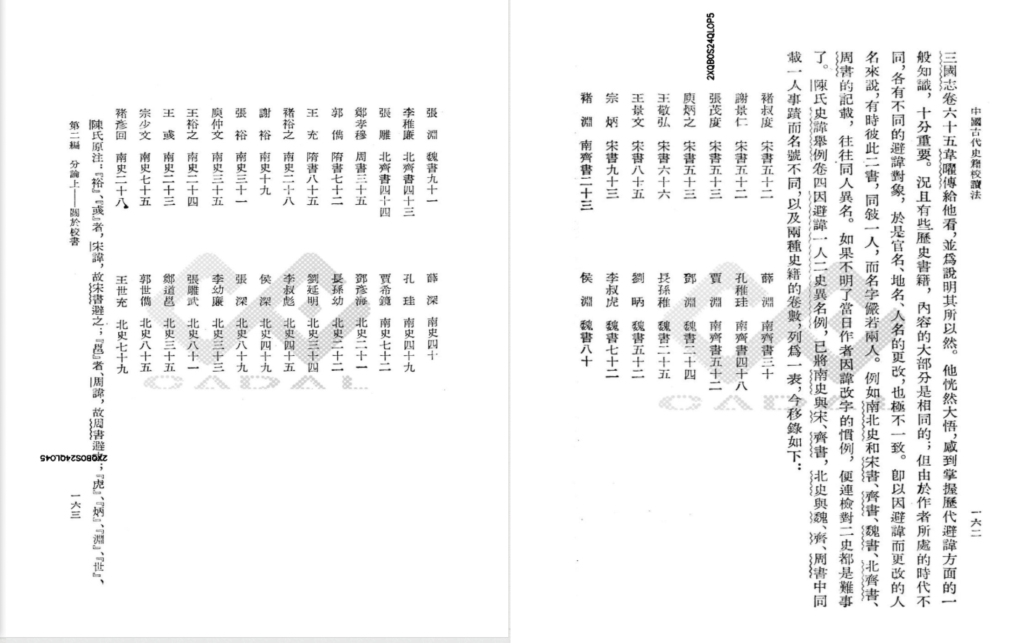

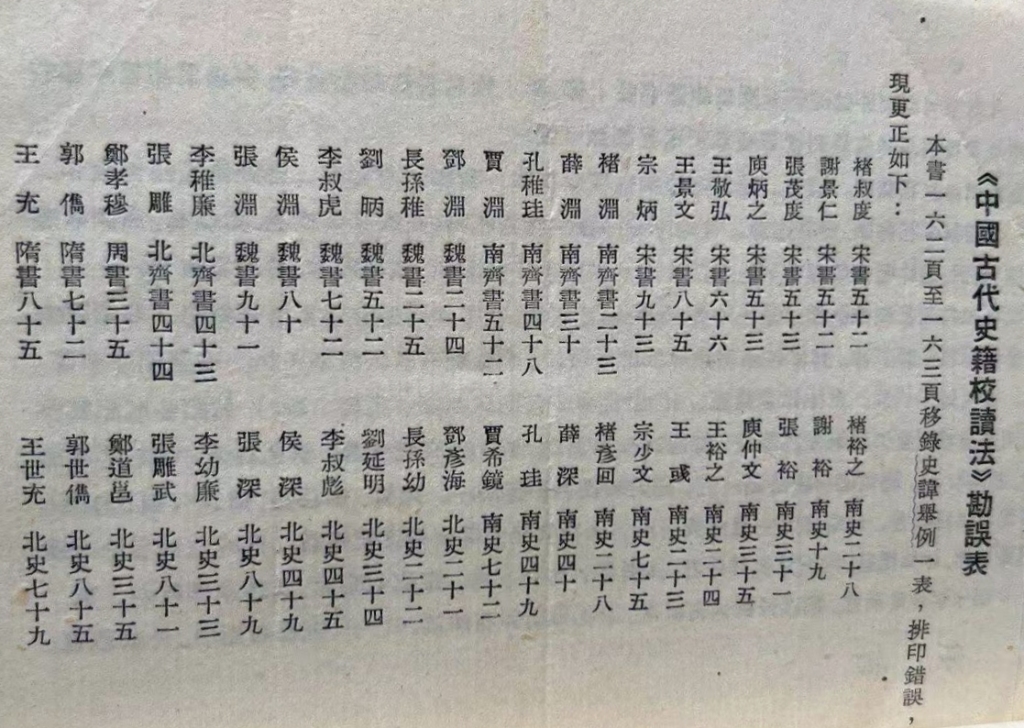

接下來想說說一樁舊事,雖則與上文說的“錯字”故事關系不大,但也屬于“誤書誤刻”一類。上海《文匯報》1962年8月29日第四版“筆會”曾登過一篇《對一本講校勘的書的校勘》,署名“老調”,文章指出了中華書局上海編輯所1962年7月出版的張舜徽《中國古代史籍校讀法》一書,第162頁至163頁講史籍避諱一章時,引用了陳垣《史諱舉例》的一處表格,原本應是上下兩欄一一對應的關系,表明同一人在不同史籍中因避諱而造成的不同稱呼。這張表排版竟完全錯亂,看不出上下對應的關系。似是將原稿的上下對應,理解為“旁行”(即古籍中有橫著兩行或數行排列的地方,不是豎讀,而是從右往左橫讀,一行讀完,再讀下一行)關系,又按版面重排,竟致表的意義完全不能理解。中華書局上海編輯所則在1962年9月11日“筆會”的“來函照登”欄目進行了回應:

8月29日《筆會》刊載老調同志《對一本講校勘的書的校勘》一文,指出我所出版的《中國古代史籍校讀法》第162頁移錄《史諱舉例》一表,在排印時,將原來上下二排的對照表,錯誤地分成二截的“旁行”,使讀者不能看懂。這個意見完全正確,我們在這里向老調同志致謝意。

關于此表誤排的經過情形如下:此書在我所負責編輯校讀清樣完畢。經總編輯簽字交廠印制時,負責校對竟根據自己對此表的誤解,獨自至廠擅改付型。問題發現后,我們立即補印了勘誤表,并寫信給作者張舜徽先生作了說明。同時在所內也已對這位校對同志好心做的壞事進行了教育。因此,我們認為這件事是不能由編輯人員負責的。特此說明如上。此致敬禮。

中華書局上海編輯所

1962年9月6日

翻閱《中國古代史籍校讀法》檔案,發現這一“錯印事件”尚有一些細節可以補充。其實,在本書出版后不久,“老調”一文發表之前,這一表格錯誤即已被發現。1962年7月23日張舜徽先生致書編輯部:

《中國古代史籍校讀法》校訂本已收到,發現其中在排版時造成了一個比較嚴重的錯誤,即一六二頁、一六三頁之間的那個表,本來上下文字要起對照作用的。例如……我的原稿鈔錄很清楚,不意排字時竟在兩頁交縫之際,將原來形式改變舊觀,必然會招致讀者的懷疑。請你們檢查陳氏《史諱舉例》一對,便可發現這一錯誤是比較嚴重的。目前必須寫出一個勘誤申明小箋,趁此書尚未發行時,印好夾在書中,以減少讀者誤會。此事關系很大,斷不容將錯就錯,究竟為何處理為好,請從速研究作出決定后即以示知為感。

“中華上編”在接到信后則立即作出回應,7月27日致書張舜徽先生:

7月23日來信收悉。關于《中國古代史籍校讀法》162—163頁一表排印錯誤,我所業已發現。此是校對人員誤改所致,現正趕印勘誤表,附書發行,再版時再訂正。這次錯誤完全是我們工作不仔細而產生,今后當力求改正,謹在此向你致深切歉意,敬希諒解為盼。

可見在本書發行不久,出版社和作者都發現了這個問題,并馬上印了勘誤表附書發行。也許當時有部分書已經發行,未及附勘誤表,所以導致那位“老調”先生在閱讀時產生了疑惑和障礙。

1962年中華上編版《中國古代史籍校讀法》162-163頁

對應的勘誤表

“中華上編”回應中所稱誤改的校對人員,則是指時任校對科副科長的王燕棠,在老調文登出后,他又寫過一個內部的情況說明:

今天《文匯報》有《中國古代史籍校讀法》的批評,查此書由我擔任通讀,當時對此表并未讀過,認為已校過多次,一般的讀不易發現問題,為求急于出書,便未細讀,否則四十四人同姓不同名的上下相對,當不難理解,卻只看到此表上排多有“宋書”,下排多有“南史”字樣,也當作旁行。蓋因此書38頁的表,提到旁行與直行的錯誤,又有152頁的表,作者也誤作直行,(其他類似的更多)便突然加以校改,卻把上文“彼此二書,同敘一人”的一段話疏忽了,實為主因。

可見出版社在給作者與登報的情況說明中所說屬實。而犯此錯誤倒不是在校對時完全疏忽地不動腦筋:因本書曾提到過后世通行本《后漢書》,將古本《后漢書》的旁行排法理解為一上一下直行讀,導致“云臺二十八將”順序完全錯亂。本書其他的表格,作者又多犯“誤作直行”的毛病,在校對時已經一一校改了,于是此處有些想當然地認為也是“誤作直行”,沒顧上表上下一一對照的用意,就改為旁行。這一錯誤事件倒可反映當時“中華上編”的校對工作,并非機械地做將作者原稿和校樣核對,其實也是要對其中的內容進行審讀和修改加工的。

《文匯報·筆會》在文章刊發前,也先曾信寄到出版社通報情況,接信后,出版社自然也十分重視,8月28日回信:

承轉來老調仝(同)志《對一本講校勘的書的校勘》清樣,洽悉。《中國古代史籍校讀法》162頁至163頁排印錯誤,老調同志所提意見是對的,我們亦已發現,并印發了勘誤表更正,現隨函附上一份,請察收。此次錯誤是發生在校對同志的誤改格式。我們希望此文在發表時,給我們協助,附加一個編者按語,按語文字代擬,另紙抄上,請考慮。

原來中華上編希望在文章登出時就附編者按語,如此可顯示出版社已經及時發現問題,而并非老調文章刊出后才補救的。但這封信《筆會》編輯似未及時看到。文章于8月29日刊發,而“編者按語”卻未登出。為此,出版社再次致信《文匯報》:

關于趙萬里與老調兩仝(同)志的文章,日前承你報寄下校樣,征詢意見,至感!但兩篇文章都在我們復信送達以前,即已刊出,以致我們有些意見,你們來不及考慮。為趙萬里文中有些地方曾經北京文化部負責仝(同)志通知更改,現亦不及照改。老調一文排法有些地方也不很正確,同時,我們對書中出錯的問題,本想附一說明,現你們未能同時刊出。承代擬《來信》稿,我們覺得過于簡單,不能說明問題,似不適用,我們擬另草一信,不日寄奉,請審閱后刊登。以后遇有類此事,仍懇切盼望互相密切聯系商量處理為感!

所謂趙萬里文章,是指同日《文匯報》三版所登《跋龍舒本王文公文集》,乃趙萬里為中華上編影印《龍舒本王文公文集》所作跋語,其中有幾句話和最終出版物上的不同,想必就是信中所說“北京文化部負責同志通知更改”之處,又是另一事,此不贅。

該信為呂貞白先生擬稿,副社長陳向平核稿,陳向平核稿時對信又做了較大的改動,如將抬頭“文匯報社”直接改成了“陳虞孫、陸浩兩同志”(二人時任《文匯報》總編、副總編),“請審閱后刊登”原來寫的是“請考慮”,又加上“以后遇有類此事,仍懇切盼望互相密切聯系商量處理為感”一句,都是措辭上更強硬激烈的改動。書中之誤,雖不可免,但卻是每個出版者的噩夢,更何況《文匯報》未事先溝通清楚就登糾錯文章,恐怕要使書甚至編輯部背上“麻沙本”的惡名。陳向平對《文匯報》在此事處理上的氣憤態度,也是情有可原的了。