對話古典文學教授趙毓龍:西游宇宙,反復折疊

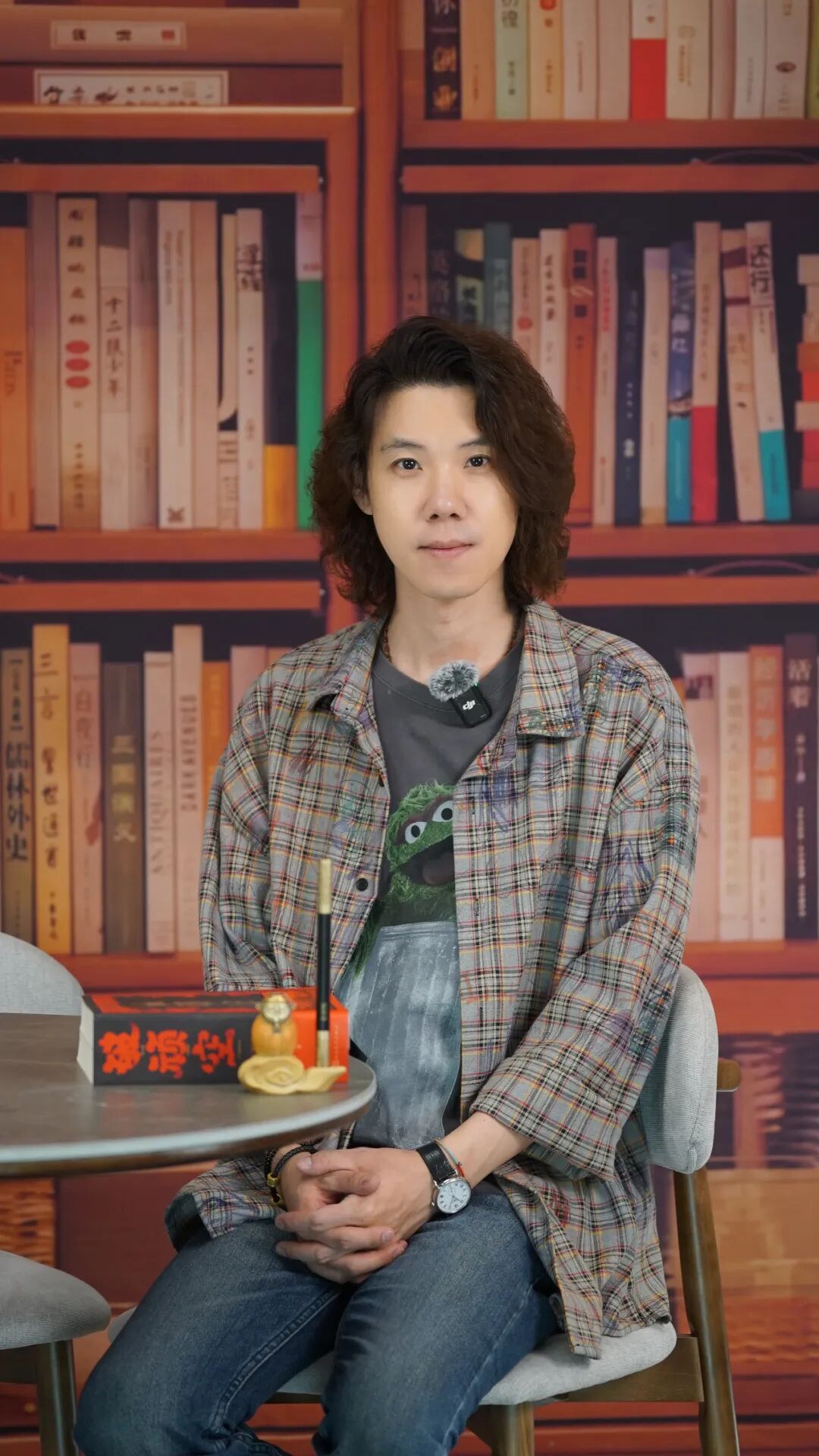

趙毓龍,1984年出生于遼寧丹東,遼寧大學文學院教授、博士生導師。主要從事明清小說與戲曲研究,尤以《西游記》成書與經典化研究,以及西游故事的多民族、跨地域、跨媒介、跨文本演化傳播研究為專長,著有《西游故事跨文本研究》《中國古代小說簡史》《破頑空:西游知識學》等。近日出版《花窗三十看“西游”》,引發關注。

2025年是一個“西游盛年”。

年初第一波文旅熱,是國產3A游戲《黑神話:悟空》帶火的山西古建——春節期間,隰(音同習)縣小西天不足200平方米的大雄寶殿里,1978尊懸塑佛像每天要接待上萬游客;暑期檔爆款,是打破中國影史二維動畫票房紀錄的《浪浪山小妖怪》——西游故事里充當“背景板”的小豬妖踏上取經路,另一種視角,全新的故事;連話劇舞臺上,演的也是取經路上的事兒——話劇《太白金星有點煩》讓“龍套配角”太白金星從天庭神仙變身職場打工人,直擊當下痛點,被觀眾稱為《西游記》“靈魂續作”……

“‘西游IP’在四大名著里是非常獨特的存在,我們發現,不管改編作品如何偏離原著主旨和風格,只要自圓其說,受眾都會喜歡。”遼寧大學文學院教授趙毓龍對記者說。過去近20年間,他都在與《西游記》這部古典文學名著纏斗,從在遼寧大學讀研,被導師拉上《西游記》的“賊船”,到返校任教成為說西游的“講臺男神”,從學術上的閱讀研究到科普向的寫作與傳播,《西游記》是他“生活的重要組成部分”,也是他要翻越的靈山。

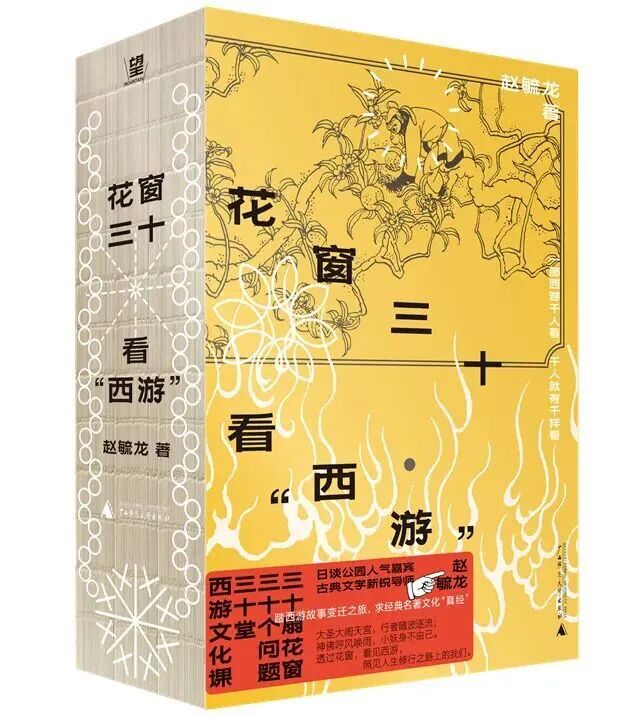

2025年,也是趙毓龍集中輸出“西游”的一年。他開播客、錄課程音頻,在網絡平臺收獲大量聽眾;又出版《花窗三十看“西游”》 《破頑空:西游知識學》等著作,奔赴各地與讀者交流,幫他們撥開刻板印象的迷霧——“看見”取經“五圣”的形象演化、因緣關系、前世今生,“看見”神魔的盤算與顧慮,“看見”小妖干臟活的日常,“看見”自己,也“看見”眾人。

關于“攀登靈山”過程中的見聞與思考,可講的實在太多。以下是趙毓龍與記者的對話。

“一個都不能少”

人民文娛:近些年您不斷輸出對《西游記》的解讀,《花窗三十看“西游”》等作品的創作契機是什么?

趙毓龍:最近經常和同事、朋友開玩笑,說自己終于“踩在風口上了”。近年來,西游故事在多媒介、多領域被改編、重塑,各種作品密集地出現,并且都獲得了極大的關注,在我看來這當然是非常好的事情。但同時,一個很大的問題是,有相當一部分讀者沒有讀過《西游記》原著。很多人通過電視劇、電影、動畫、動漫、游戲等各種媒介和渠道看西游,對其中的人物、故事、情節、場面也都非常熟悉,但那是由跨媒介“二次敘述”構建起來的籠統印象。相比而言,閱讀原著是另外一回事。

《花窗三十看“西游”》的創作初衷,就是希望帶領感興趣的讀者,回到《西游記》原著,重新聚焦這個龐大、繁復、魅力無窮的文學景觀。

人民文娛:原著里,西游“五圣”是讀者最關注的話題,您在書中分別用“本我”“自我”“超我”的概念來區分八戒、唐僧、悟空。先來說說“超我”孫悟空,他經過了哪些演化、改寫,才有了如今的超我性?

趙毓龍:這是一個非常復雜的問題。就像經常有讀者提出:百回本《西游記》中孫悟空的形象,為什么前后明顯不一致?“大鬧天宮”的悟空,具有極強的叛逆性、抗爭性,武力值超群;“西天取經”的悟空,則表現出較強的歸化性、虔敬性,武力值也明顯降低,經常斗不過魔怪,無論是對付民間野生者,還是私逃下界者,常常需要外援支持。

其實,這一現象是可以解釋的——從形象演化歷史來看,兩者本就來自不同原型。“大鬧天宮”的猴王表現出明顯的妖性,是因為其原型取自中國古代的本土猴王,以福建的最為著名,福建猴王形容兇惡,屬于“惡相”。

而“西天取經”的猴王形象,一部分源自印度神猴哈奴曼。在印度古代史詩《羅摩衍那》中,聰明勇敢、善于變化的哈奴曼幫助羅摩打敗魔王,解救了他的妻子悉多,表現出禮敬、虔誠的“善相”。《羅摩衍那》的故事通過古代絲綢之路傳入中國后,哈奴曼與本土猴王融合,形成了百回本《西游記》里的孫悟空形象。這是一個經過提純、凈化的形象,它剝離了很多雜質,因此具有超我性。

人民文娛:反觀八戒,他是《西游記》中代表“本我”的最典型角色,您提到他也是故事的靈魂人物,為什么?

趙毓龍:許多人兒時讀《西游記》,大都咒罵過豬八戒,厭惡他自私懶惰又好色,埋怨他拖孫悟空后腿,尤其讀到豬八戒攛掇唐僧念緊箍咒時,更是對他恨得牙根兒癢癢。然而,如果把豬八戒的情節從書里整個剜掉,取經路上頓時就少了很多歡聲笑語。當我們日漸成熟,學會與現實世界妥協,并與“不完美的自我”達成諒解后,更會發現:我們其實并不討厭豬八戒,恰恰相反,覺得他可憐又可愛。八戒固然貪吃好色,但“食色,性也”,即便實現了社會化,這依舊是我們的本能。八戒固然貪財,但對于財富的渴望,不正是相當一部分人樂于持續努力的主要動力嗎?

同樣的道理,作為“自我”象征的唐僧,代表理性和常識,處于“自我”與“本我”的張力之中。所以,當我們看他面對女兒國國王“耳紅面赤,羞答答不敢抬頭”時,是否也忍俊不禁呢?

而整本《西游記》,如果沒有愛和稀泥的沙僧,沒有八戒與悟空的相愛相殺,還是我們今天看到的藝術成色嗎?就連“五圣”中存在感最弱的小白龍,不要忘了,他也是取經人的徒弟,最后修成“八部天龍馬”……所以,西游“五圣”一個都不能少,是他們每個人身上的特質賦予了西游故事以迷人的光澤,為我們帶來審美的愉悅。

配角們的日常

人民文娛:除了“五圣”,這些年大家越來越關注《西游記》中的配角,比如小妖怪們,您怎么看待這些角色?

趙毓龍:與西天路上的大魔頭比起來,形形色色的小妖更容易引發當下人共情。他們大多沒有吃唐僧肉的幻想,只是受大妖魔差遣,完成日常的瑣碎工作,跑腿、報信、抬轎、打扇、燒火、做飯,給野獸剝皮放血、清掃魔窟窯洞里的血腥渣滓……許多有名的小妖,比如精細鬼,獅駝嶺的小鉆風、奔波兒灞、灞波兒奔……以及千千萬萬不具名的小妖,都過著這種干“臟活”的日常。

我們共情小妖怪,是把自己代入了他們的生活,從他們身上看到了自己的影子。由此,我們忽略了他們作為壞人幫兇的身份,在其“無辜”慘死時,為其感到難過,甚至抱不平。這實在是一種自我感動、自我陶醉。我想說的是,與其在虛構的通俗文藝中尋找廉價的自我認同,不如在現實生活中用心觀察一下做“臟活”的人,傾聽他們的心聲,以此來分擔其承受的生理與精神壓力。

人民文娛:百回本《西游記》中的神祇形象也很有意思,他們的塑造有什么特點?

趙毓龍:符號化的神祇人物,只能在敘事上完成功能,卻不能在文學上打動人。所以,百回本《西游記》解構了神祇的崇高感。

比如第九十八回,迦葉與阿難公然索賄,就是絕妙的嘲諷。在歷史真實中,迦葉與阿難是釋迦牟尼的長隨侍者,修成正果之后,地位也格外崇高。進入小說,他們唯利是圖,甚至仗勢欺人。以點帶面,可以想見靈山上的四金剛、五百羅漢、三千揭諦、十一大曜、十八伽藍,都是怎樣的嘴臉。

這便是寫定者筆下的神祇,臉上或多或少都有雜色油彩,以至山根不正,眉眼乜斜。如此一副尊容,怎會令人心生敬畏?

靈山只在汝心頭

人民文娛:總有人說,四大名著里《西游記》的文學價值并不高,但是我們看到,它擁有龐大的受眾,而且一部又一部“二創”作品層出不窮,這股生命力從何而來?

趙毓龍:小時候,我也像大部分“80后”一樣,通過1986版《西游記》了解取經故事,家里的四大名著是被鎖在書柜里的——父母覺得你還不到時候看。當我長大一點再去讀原著時,覺得小說寫得沒什么意思,跟電視劇比它不過癮。后來進入文學研究領域,有了些文學素養,年齡也到了,原著的妙處就品出來了。

西游故事強大的生命力,用今天比較流行的說法就是IP。文學經典大致分兩種,文本IP屬性特別強的,典型代表是《紅樓夢》,作品本身的思想性和藝術性極高,但它會束縛當代改編者的手腳;另一種是故事IP,像《西游記》《封神演義》,大家最感興趣的是其中的故事,至于故事怎么講,全看你的本事。你可以寫一個黑化的孫悟空,可以讓御帝哥哥動真情,可以進一步抹黑矮化天庭、靈山上的大佬,也可以給西天路上的魔怪單獨開支線……這就是西游宇宙,反復地折疊它,我們總能看到之前沒有發現的東西。

人民文娛:從青年時代讀研開始,您做西游研究近20年,如今為何還有熱情?

趙毓龍:回想起來,以《西游記》為研究主業,其實是很偶然的。我本來對《金瓶梅》《紅樓夢》很感興趣,《西游記》“無可無不可”,研究生面試時,遼大文學院院長胡勝教授說,“感興趣的拿來做研究,就連興趣都沒有了”,于是《西游記》這座山就落在了我面前。這樣走了小20年,師父從沒生過退悔心,我也從沒生過退悔心,因為登山并不枯燥,一路攀登,其實也是在行玩光景,聽一聽鳥叫,吹一吹風,拾一片樹葉看看,摘一只果子嘗嘗。

我們都有自己的山,山頭總是很遙遠。借悟空的話,所謂“佛在靈山莫遠求,靈山只在汝心頭”,又所謂“只要你見性志誠,念念回首處,即是靈山”,包括治學在內的所有修行,只要心里篤定,放開懷抱,一路登上去便是,最后登到哪里,哪里就是山頭。